La storia delle Cevenne |

Cévennes: Appartenente al gallese cefn, "schiena", e al gallico Cebenna, nome proprio "le Cévennes": nessun equivalente certo al di fuori del celtico (LEBM, Lessico Etimologico dei termini più usati del Breton Moderno). Per estensione, schiena, chiglia (barca). (Forma più antica kefn/kevn – Dict. celto-bret. Le Gonideg, 1850). Nome senza dubbio ligure "Cemmenon" o "Cibenon". Strabone scrive questo nome al singolare "kèmmenon", Tolomeo al plurale "kèmennas". Avieno scrive "Cimenici regio". I gallici hanno sostituito a questo termine ligure privo di significato per loro il nome di "Cebenna", schiena (in gallo "cefn", "cefyn"; usato anche in Galles per designare montagne). Plinio scrive "Cebenna", Cesare "Cevennna". (H. d’Arbois de Jubainville). Gallese "cefn", schiena. Etimologia: gallese < brittonico (gallese < brittonico) *KEMN- = schiena. Forme imparentate: bretone kein = schiena. (Dict. gall.-catalano).

***

La scoperta di una parte della scatola cranica di un uomo, intrappolata in sabbie e lapilli del vulcano pleistocenico di Denise vicino al Puy-en-Velay, ha dimostrato che l'uomo è stato testimone delle ultime eruzioni quaternarie.

La scoperta di una parte della scatola cranica di un uomo, intrappolata in sabbie e lapilli del vulcano pleistocenico di Denise vicino al Puy-en-Velay, ha dimostrato che l'uomo è stato testimone delle ultime eruzioni quaternarie.

L'uomo per difendersi dagli animali formidabili di questo periodo aveva armato il suo braccio di picche, di pietre affilate (colpi di pugno), infine di frecce che colpivano mortalmente a distanza. A tale scopo, i selci che sapeva lavorare in schegge affilate gli furono di prima utilità. I terreni che incontrava nelle Cévennes contenevano poche selci, ma i terreni dell'Aveyron ne erano forniti e il cretaceo della riva sinistra del Rodano ne offriva abbondantemente. È probabile che ci fosse fin da subito un movimento di transumanza delle popolazioni di pescatori e cacciatori tra le rive del Rodano o il litorale marittimo e gli alti altipiani cévenols, dove è evidente che poterono rifornirsi abbondantemente delle selci necessarie. Nell'epoca neolitica, quando l'uomo aveva imparato a lavorare finemente e a lucidare le pietre, usava i materiali duri che trovava, in particolare nella regione vulcanica, basalto, quarzo, giadeite, fibrolite (silicato di alluminio), actinote, ecc.

Il gran numero di grotte e ripari sotto roccia che trovò nelle calcare dell'Ardèche, paese dei Gras, causses di Saint-Remeze, ecc., in quelli della Lozère, nei cévenols, causse Noir, causses Méjean, di Sauveterre, di Séverac, del Larzac, ecc., permise all'uomo preistorico di moltiplicarsi. Così, numerosi sono i monumenti megalitici che vi ha lasciato; l'Aveyron possiede il decimo dei dolmen classificati in Francia. I menhir o pietre erette sono anch'essi molto numerosi: il menhir era una pietra di prima utilità e il suo carattere sacro assicurava la sua conservazione. Bisogna aver vagato su questi immensi altipiani, sia in tempo di nebbia, sia nelle famose tempeste di neve chiamate siberiane, per rendersi conto della necessità di questi punti di riferimento per tutti, pastori, transumanti, venditori di selce.

Il gran numero di grotte e ripari sotto roccia che trovò nelle calcare dell'Ardèche, paese dei Gras, causses di Saint-Remeze, ecc., in quelli della Lozère, nei cévenols, causse Noir, causses Méjean, di Sauveterre, di Séverac, del Larzac, ecc., permise all'uomo preistorico di moltiplicarsi. Così, numerosi sono i monumenti megalitici che vi ha lasciato; l'Aveyron possiede il decimo dei dolmen classificati in Francia. I menhir o pietre erette sono anch'essi molto numerosi: il menhir era una pietra di prima utilità e il suo carattere sacro assicurava la sua conservazione. Bisogna aver vagato su questi immensi altipiani, sia in tempo di nebbia, sia nelle famose tempeste di neve chiamate siberiane, per rendersi conto della necessità di questi punti di riferimento per tutti, pastori, transumanti, venditori di selce.

Nella Haute-Loire, il Velay, non ha rivelato, al di fuori del ritrovamento di Denise, tracce del periodo paleolitico o della pietra lavorata; il periodo neolitico o della pietra lucidata non è rappresentato meglio. Il Velay, racchiuso da alte montagne e grandi altipiani vulcanici, comunicando solo tramite strette gole con la Loira o l'Allier, per nulla con il Basso-Rodano, sembra essere rimasto al di fuori delle esplorazioni stagionali di cui abbiamo parlato in precedenza. Si segnalano solo otto dolmen: tra questi, bisogna citare quello che si trovava sulla cima del Mont-Anis e dominava la stazione dove si è stabilito il Puy-en-Velay. Il suo carattere sacro è sopravvissuto alle religioni della preistoria e dei Druidi; divenne pietra dei ladri, pietra delle febbri, ed è ancora oggi oggetto di un pellegrinaggio seguito.

L'età del bronzo ha dato almeno luogo a qualche felice ritrovamento: il museo del Puy-en-Velay ha conservato la maggior parte degli oggetti raccolti a Saint-Pierre-Ainac, a 850 m. di altitudine e a 13 km. E. del Puy-en-Velay, pacottiglia di mercante ambulante, composta da 78 oggetti, nuovi per la vendita o rotti per la fusione; il museo di Lione ha acquistato un piccolo tesoro di gioielli in oro provenienti dalla Montée des Capucins al Puy-en-Velay. Dall'età del ferro, sono stati trovati poche cose in Haute-Loire, nonostante le ricerche di Aymard.

L'età del bronzo ha dato almeno luogo a qualche felice ritrovamento: il museo del Puy-en-Velay ha conservato la maggior parte degli oggetti raccolti a Saint-Pierre-Ainac, a 850 m. di altitudine e a 13 km. E. del Puy-en-Velay, pacottiglia di mercante ambulante, composta da 78 oggetti, nuovi per la vendita o rotti per la fusione; il museo di Lione ha acquistato un piccolo tesoro di gioielli in oro provenienti dalla Montée des Capucins al Puy-en-Velay. Dall'età del ferro, sono stati trovati poche cose in Haute-Loire, nonostante le ricerche di Aymard.

La Lozère, aperta verso la valle del Lot, a S.-O., come la Dordogna, è stata abitata evidentemente fin dal periodo paleolitico, ma non ha dato luogo a numerosi ritrovamenti di quest'epoca. Tuttavia, un laboratorio di lavorazione della selce operava a Saint-Léger-de-Malzieu, un eccellente giacimento di una selce di origine lacustre. D'altro canto, l'epoca neolitica presenta asce e punte di lance finemente lavorate, simulacri di asce per tombe in giadeite, collane in ambra, osso, aghi, ceramiche (non tornite), infine i resti di un'intera sorta di civiltà. La preistoria in Lozère ha dato luogo a importanti lavori dell'abate Delaunay, dell'abate Solanet, di Malafosse, del dottor Prunières soprattutto, e di Marcellin Boule. È in occasione di un ritrovamento fatto nel 1873 che il dottor Prunières, supportato dal dottor Broca, rivelò l'esistenza della trepanazione preistorica su crani intenzionalmente perforati e dove il lavoro dei bordi di cicatrizzazione è nettamente visibile.

Il museo della Società di Agricoltura a Mende contiene un tesoro dell'età del bronzo trovato a Carnac, vicino a La Malène, sul causse Méjean: punte di freccia, vasi, bottoni, braccialetti, anelli, ecc.

Il museo della Società di Agricoltura a Mende contiene un tesoro dell'età del bronzo trovato a Carnac, vicino a La Malène, sul causse Méjean: punte di freccia, vasi, bottoni, braccialetti, anelli, ecc.

È da notare che i dolmen e tumuli dei Causses hanno continuato a ricevere sepolture fino alla fine dell'epoca merovingia; vi sono stati trovati denari degli vescovi di Mende del XII secolo, tanto è stata grande sul causse la permanenza della vita tradizionale.

Le stazioni e grotte preistoriche del dipartimento del Gard (stazioni di Collorgues, di Fontbouisse; nascondiglio di Vers; grotte di Meyrannes, grotta Sartanette, grotte del Gardon, ecc.), hanno fornito al museo archeologico e al museo di Nîmes documenti preistorici particolarmente interessanti.

L'oppidum di Murviel-lès-Montpellier, quello di Nages, vicino Nîmes, le grotte di Bize, il dolmen di Villeneuye-Minervois, sono, al di fuori della valle del Rodano, le principali curiosità preistoriche del Basso Languedoc; bisogna aggiungere le collezioni del museo della Società archeologica di Montpellier, quelle del museo di Narbonne, composte in parte da oggetti trovati nei pressi di queste città.

Il dipartimento del Tarn ha fornito pochi monumenti o oggetti preistorici.

All'alba della storia, tutto il Sud-Est della Francia è abitato dai Liguri. Avevano creato ciò che si può chiamare la civiltà degli oppida, comune alla regione che ci interessa e alla Provenza. Questa civiltà sostituiva quella delle caverne ma ne derivava direttamente.

Quali sono infatti, dal punto di vista dell'attività umana, le caratteristiche del Midi mediterraneo francese. Si comporta nel comportare due grandi vie di circolazione di un'importanza eccezionale, una orientata da Est a Ovest che, attraverso le valli dell'Argens e dell'Arc, poi attraverso la pianura del Basso Languedoc, la valle dell'Aude, quelle dell'Hers e della Garonna, conduce dall'Italia all'Atlantico con facile biforcazione verso la Spagna; l'altra, orientata da Sud a Nord, la valle del Rodano, che conduce diritto al mare del Nord.

Quali sono infatti, dal punto di vista dell'attività umana, le caratteristiche del Midi mediterraneo francese. Si comporta nel comportare due grandi vie di circolazione di un'importanza eccezionale, una orientata da Est a Ovest che, attraverso le valli dell'Argens e dell'Arc, poi attraverso la pianura del Basso Languedoc, la valle dell'Aude, quelle dell'Hers e della Garonna, conduce dall'Italia all'Atlantico con facile biforcazione verso la Spagna; l'altra, orientata da Sud a Nord, la valle del Rodano, che conduce diritto al mare del Nord.

La prima portava il bronzo, la seconda portava l'ambra. Ma è anche che queste due grandi vie sono bordate di montagne ripide dove abbondano le forti posizioni da cui si può con sicurezza sorvegliare la pianura. È infine l'importanza inevitabile degli scambi economici tra la montagna e la pianura.

Gli oppida, nodi di strade e centri di zone coltivate, segnavano quindi un progresso incontestabile rispetto all'epoca delle caverne, ma questo progresso fu ulteriormente accentuato dalle relazioni che gli abitanti, prendendo un contatto diretto con la civiltà ellenica, intrattennero con i commerci che i Fenici, nell'VIII secolo, poi nel VI secolo i Focei, insediarono sulla costa (Marsiglia, la Rouanesse vicino a Beaucaire, Agde). È probabilmente a metà del IV secolo che i Celti o Galli invasero la regione, occupando militarmente gli oppida per dominare gli autoctoni probabilmente più numerosi di loro. Ma una fusione sembra essersi realizzata piuttosto rapidamente e, in assenza di altre testimonianze, le curiose monete galliche basterebbero a mostrare con quale facilità i rudi conquistatori subirono l'influenza civilizzatrice dei mercanti greci.

L'anno 218 vide svolgersi, attraverso la regione che ci occupa, uno dei più famosi eventi della storia le cui ripercussioni dovevano essere, per essa, considerevoli: l'espedizione di Annibale. L'esercito cartaginese, sebbene abbia, in generale, saputo acquisire la benevolenza dei Galli, dovette tuttavia disputare ai Volsci il passaggio del Rodano, poi, trascurando le truppe che i Romani avevano sbarcato a Marsiglia, si inoltrò nelle Alpi per attraversarle. Si sa come finì il conflitto di Roma con Cartagine. Una delle sue conseguenze fu la conquista della Spagna da parte dei Romani e questa conquista ebbe a sua volta come conseguenza fatale l'occupazione della costa gallica. Nonostante la relativa facilità delle comunicazioni marittime, i vincitori pensarono presto a utilizzare e migliorare la strada che avevano percorso gli invasori punici. Sfruttarono la debolezza dei loro alleati marsigliesi, incapaci di difendersi dalle aggressioni dei Celto-Liguri, per venire in loro aiuto e occupare metodicamente il paese: Nizza nel 154, Aix nel 123, Nîmes nel 120, Narbonne nel 118, Tolosa nel 106.

La strada seguita da Annibale divenne una via romana, la via Domiziana, e la regione conquistata divenne la Gallia transalpina e, poco più tardi, la Provincia Romana, governo militare di cui la Provenza conserva il nome. I Romani, infatti, erano stati costretti, per mettere la via Domiziana al riparo dalle incursioni, a occupare l'entroterra, ed è molto curioso notare che la parte della Provincia situata sulla riva destra del Rodano ha già più o meno gli stessi confini del nostro Languedoc del XVIII secolo: essa abbraccia infatti gli Helvii (Vivarais), i Volsci Arecomici (Basso Languedoc) e i Volsci Tectosagi (Toulousain e Albigeois). Il paese dei Ruteni (Rouergue) rimane al di fuori della Provincia, così come, alla fine del XVIII secolo, appartiene al governo della Guienna e all'intendenza di Montauban, formando un grande saliente che si avanza nel cuore del Languedoc. Tuttavia, il paese dei Vellavi (Velay) e quello dei Gabali (Gévaudan) rimangono al di fuori della Provincia romana.

La strada seguita da Annibale divenne una via romana, la via Domiziana, e la regione conquistata divenne la Gallia transalpina e, poco più tardi, la Provincia Romana, governo militare di cui la Provenza conserva il nome. I Romani, infatti, erano stati costretti, per mettere la via Domiziana al riparo dalle incursioni, a occupare l'entroterra, ed è molto curioso notare che la parte della Provincia situata sulla riva destra del Rodano ha già più o meno gli stessi confini del nostro Languedoc del XVIII secolo: essa abbraccia infatti gli Helvii (Vivarais), i Volsci Arecomici (Basso Languedoc) e i Volsci Tectosagi (Toulousain e Albigeois). Il paese dei Ruteni (Rouergue) rimane al di fuori della Provincia, così come, alla fine del XVIII secolo, appartiene al governo della Guienna e all'intendenza di Montauban, formando un grande saliente che si avanza nel cuore del Languedoc. Tuttavia, il paese dei Vellavi (Velay) e quello dei Gabali (Gévaudan) rimangono al di fuori della Provincia romana.

Questa sarà naturalmente la base delle operazioni di Cesare per la conquista della Gallia e fu lui il primo a parlarci del mons Cevenna che, attraverso una manovra strategica celebre, fece attraversare nonostante la neve, a febbraio del 52, alle truppe stazionate sulla costa, semplice finta destinata a mascherare l'arrivo in Auvergne, da Nord, delle dieci legioni che aveva concentrate nella regione di Langres: era l'inizio della campagna che doveva contrassegnare l'assedio di Avaricum e l'attacco mancato di Gergovie.

Dopo la conquista, la Provincia Romana divenne la Narbonnese, provincia proconsolare. Fu amministrata con quel rispetto delle tradizioni locali, questa esattezza meticolosa che era ovunque il segno del genio romano. Nelle vecchie città celto-liguri, colonie di veterani o di cittadini romani formano i quadri di un'occupazione tutta pacifica, tanto la popolazione autoctona subiva facilmente i vincitori. Alla fine del IV secolo, la prima Narbonnese, distaccata dalla grande Narbonnese, prefigura a poco più il nostro Languedoc. Narbonne prevale su Nîmes, su Béziers e persino su Tolosa. I vini del Biterrois sono già rinomati.

Dopo la conquista, la Provincia Romana divenne la Narbonnese, provincia proconsolare. Fu amministrata con quel rispetto delle tradizioni locali, questa esattezza meticolosa che era ovunque il segno del genio romano. Nelle vecchie città celto-liguri, colonie di veterani o di cittadini romani formano i quadri di un'occupazione tutta pacifica, tanto la popolazione autoctona subiva facilmente i vincitori. Alla fine del IV secolo, la prima Narbonnese, distaccata dalla grande Narbonnese, prefigura a poco più il nostro Languedoc. Narbonne prevale su Nîmes, su Béziers e persino su Tolosa. I vini del Biterrois sono già rinomati.

La romanizzazione di questa regione già toccata dall'ellenismo fu così profonda che ebbe due curiose conseguenze: la prima, è che, ancora oggi, la popolazione non parla altro che un latino volgare trasformato; la seconda, è che il cristianesimo vi progredì meno rapidamente che sulle rive della Saône, della Loira o della Senna; non si organizzerà veramente che nella seconda metà del IV secolo ed è lecito dire che, attraverso i secoli, il genio languedociano, pur segnato dal cristianesimo, è rimasto ancora più romano.

Le grandi invasioni furono segnate dall'installazione, nel 419, con il consenso dell'imperatore Onorio, dei Visigoti in Aquitania (Nantes, Bordeaux, Tolosa). Nel mezzo del V secolo, occupano il resto della Narbonnese. Questi barbari, che erano da tempo già a soldo dell'Impero, non distrussero la civiltà gallo-romana, ma la utilizzarono nel miglior modo possibile, in modo che la regione non ha fornito "monumenti" visigoti, eccetto sepolture e gioielli. Fustel de Coulanges ha inoltre mostrato che gli invasori dovevano essere molto meno numerosi dei Gallo-Romani; furono solo dei guarnigioni un po' rudi.

La fine del V secolo segnò l'apogeo del regno dei Visigoti che si estendeva allora da Orléans fino alle colonne d'Ercole, abbracciando quasi tutta la Spagna. La vittoria riportata da Clodoveo a Veuille nel 507 scacciò dal Sud-Ovest della Francia i Visigoti che riuscirono a conservare l'antica Narbonnese meno il distretto di Tolosa. Questa regione, provincia del regno visigoto di Spagna, prese allora il nome di Settimania o Gotia.

La fine del V secolo segnò l'apogeo del regno dei Visigoti che si estendeva allora da Orléans fino alle colonne d'Ercole, abbracciando quasi tutta la Spagna. La vittoria riportata da Clodoveo a Veuille nel 507 scacciò dal Sud-Ovest della Francia i Visigoti che riuscirono a conservare l'antica Narbonnese meno il distretto di Tolosa. Questa regione, provincia del regno visigoto di Spagna, prese allora il nome di Settimania o Gotia.

L'VIII secolo vide apparire i Saraceni. Oggi si dimostra che questi nuovi invasori si comportarono da semplici saccheggiatori, incapaci di creare nulla, e che la regione non ha conservato alcuna "antichità araba". Probabilmente bisogna vedere la causa del ricordo straordinariamente vivo che hanno lasciato qui, come in Provenza, i "Maomettani" o "Saraceni", nel fatto che, per cinque secoli, la crociata fu predicata incessantemente per la liberazione della Spagna e che, molto prima delle grandi spedizioni di Terra Santa, numerosi francesi del Midi avevano, a piccoli gruppi, attraversato i Pirenei per combattere gli Infedeli.

Comunque, fu da Narbonne che, nel 719, gli Arabi iniziarono l'avventurosa spedizione alla quale Carlo Martello mise fine a Poitiers nel 732. Ma riuscirono a mantenere la Settimania fino al 760, data in cui saranno espulsi da Pipino il Breve.

Sotto i Merovingi e i Carolingi, Tolosa rimarrà la capitale dell'Aquitania e cambierà padroni a seconda delle divisioni che rovinarono queste due dinastie. Carlo Magno aveva conservato la Settimania come divisione amministrativa del suo Impero, una "marcia" il cui ruolo era di rafforzare la marcia di Spagna, il futuro conte di Barcellona.

Nell'anarchia che seguì la decomposizione dell'Impero di Carlo Magno, i conti di Tolosa, semplici funzionari, a seconda del periodo, dell'imperatore, del re o del duca d'Aquitania, divennero conti ereditari, e il conte di Tolosa, smembrato dal ducato d'Aquitania, fu, fin dall'inizio della dinastia capetingia, uno dei grandi feudi che muovevano direttamente dalla Corona. Ma il re era lontano e la sua sovranità era tutta teorica.

Nel corso degli XI e XII secolo, la dinastia dei conti di Tolosa non smise di crescere. Senza entrare nei dettagli di questa storia complicata, basta dire che, all'alba del XIII secolo, il conte di Tolosa possedeva il Tolosa, l'Agenese, il Quercy e il Rouergue, che era duca di Narbonne (antica Settimania) e marchese di Provenza (Comtat Venaissin e Valentinois), e che aveva come vassalli i conti o visconti di Foix, Astarac, Armagnac, Pardiac, Lomagne, Razès, Albi, Carcassonne, Narbonne, Béziers e Nîmes. Si vede in che cosa questo dominio differisse dalla futura provincia del Languedoc, esso invadeva fortemente la Guascogna; al contrario, mancava i conti ecclesiastici di Viviers, Velay e Gévaudan.

Nel corso degli XI e XII secolo, la dinastia dei conti di Tolosa non smise di crescere. Senza entrare nei dettagli di questa storia complicata, basta dire che, all'alba del XIII secolo, il conte di Tolosa possedeva il Tolosa, l'Agenese, il Quercy e il Rouergue, che era duca di Narbonne (antica Settimania) e marchese di Provenza (Comtat Venaissin e Valentinois), e che aveva come vassalli i conti o visconti di Foix, Astarac, Armagnac, Pardiac, Lomagne, Razès, Albi, Carcassonne, Narbonne, Béziers e Nîmes. Si vede in che cosa questo dominio differisse dalla futura provincia del Languedoc, esso invadeva fortemente la Guascogna; al contrario, mancava i conti ecclesiastici di Viviers, Velay e Gévaudan.

Protetta da principi illuminati, erede della civiltà gallo-romana, intrattenendo con l'Oriente, tramite il porto che Montpellier aveva all'imboccatura del Lez, relazioni che le crociate avevano sviluppato, la popolazione del conte di Tolosa era, almeno per la letteratura e le costumanze, ben avanti rispetto al Nord della Francia. Convizioni cristiane, attrazione per l'Oriente, gusto per l'avventura, ambizione? Non sapremo mai la complessità delle ragioni che spinsero il conte Raimondo IV a incrociarsi per morire, nel 1105, conte di Tripoli.

La civiltà toulousaine è caratterizzata dalla frequenza della piccola proprietà privata, dal numero ridotto dei servi, soprattutto nella pianura, dall'uso del "diritto scritto" di origine romana, dal raggruppamento della popolazione in città e grossi villaggi, questi ultimi che generalmente succedettero a una villa gallo-romana. Da lì la potenza precoce delle "comuni" che, a partire dal XII secolo, sono dirette da consoli o capitouls e godono di una vera autonomia amministrativa e, in certa misura, politica. È da lì, dall'ascesa continua di una borghesia che presta ai signori spendaccioni il denaro che ha guadagnato nel commercio e fa così di essi i suoi obbligati, che il Languedoc, come la Provenza, somiglia molto di più all'Italia che alla Francia del Nord.

Per opposizione ancora alla Francia del Nord, la civiltà toulousaine è laica. La Chiesa ha tuttavia, qui come altrove, giocato il suo ruolo; nel caos dell'alto Medioevo è stata l'unico sostegno del paese, ha mantenuto ciò che ha potuto della cultura greco-latina, ha organizzato la carità, creato "città franchi", facilitato la diminuzione del servaggio. Ma è un dato di fatto che i Meridionali, almeno quelli della pianura, quelli che hanno per loro il numero e la ricchezza, non forniscono alla Chiesa né teologi né mistici; come in Provenza, la debolezza del monachesimo benedettino è marcante e bisognerebbe comunque fare, nelle fondazioni che ne derivano, la parte degli uomini del Nord.

Per opposizione ancora alla Francia del Nord, la civiltà toulousaine è laica. La Chiesa ha tuttavia, qui come altrove, giocato il suo ruolo; nel caos dell'alto Medioevo è stata l'unico sostegno del paese, ha mantenuto ciò che ha potuto della cultura greco-latina, ha organizzato la carità, creato "città franchi", facilitato la diminuzione del servaggio. Ma è un dato di fatto che i Meridionali, almeno quelli della pianura, quelli che hanno per loro il numero e la ricchezza, non forniscono alla Chiesa né teologi né mistici; come in Provenza, la debolezza del monachesimo benedettino è marcante e bisognerebbe comunque fare, nelle fondazioni che ne derivano, la parte degli uomini del Nord.

Presi dalla vita mondana delle città dove risiedono, gli vescovi, che appartengono generalmente alla nobiltà del conte, ne subiscono l'influenza nefasta e si potrebbe dire altrettanto dei curati che bisogna, in assenza di un'autentica agricoltura, reclutare tra il popolo delle comuni. Da lì il rilassamento della dottrina e delle costumanze, da lì una tolleranza in materia di fede che, a quell'epoca, non si spiega che con un'insolita indifferenza. Nella crociata stessa, i francesi del Nord notano il coraggio e il brillante dei Meridionali, ma anche la loro leggerezza e il loro scetticismo.

D'altra parte, molto prima della costituzione regolare delle università di Tolosa e Montpellier, gli studi sono fiorenti, soprattutto il diritto e la medicina, in secondo luogo le lettere. Come a Bologna o a Salerno, l'insegnamento deve molto agli Arabi e agli Ebrei.

Si vedrà più avanti che l'architettura religiosa del paese ha stretti rapporti con quella della Lombardia e con quella della Catalogna e che ha, inoltre, prodotto alcuni grandi monumenti e una scuola di scultura propriamente languedociani, ma nulla sarà più originale della letteratura dei trovatori per il suo arte, per la sua tecnica, per la sottigliezza dei sentimenti espressi, per il posto eminente che riserva alla donna; questa poesia ha contribuito ad ammorbidire le costumanze, ad arricchire la sensibilità, e, nel XIII secolo, mentre si estinguerà nel suo paese d'origine, porterà, con la prodigiosa architettura dell'Ile-de-France e della Borgogna, in Italia e in Germania il marchio del genio francese.

I re di Francia che avevano appena fatto con i duchi di Normandia e i conti d'Angiò una dura esperienza, non potevano lasciare che un simile pericolo si ricostituisse nel Midi come i conti di Tolosa si insediassero in Spagna come i Plantageneti avevano fatto in Inghilterra, e la Francia era nuovamente smembrata. Filippo Augusto, quel grande re che aveva appena ripreso la Normandia e l'Angiò, approfittò di un'occasione straordinaria per intervenire.

I re di Francia che avevano appena fatto con i duchi di Normandia e i conti d'Angiò una dura esperienza, non potevano lasciare che un simile pericolo si ricostituisse nel Midi come i conti di Tolosa si insediassero in Spagna come i Plantageneti avevano fatto in Inghilterra, e la Francia era nuovamente smembrata. Filippo Augusto, quel grande re che aveva appena ripreso la Normandia e l'Angiò, approfittò di un'occasione straordinaria per intervenire.

Gli stati del conte di Tolosa erano pieni di eretici che la storia ha chiamato Catari, e anche Albigesi perché erano, in effetti, particolarmente numerosi attorno a questa città. Questa eresia era un miscuglio di arianismo e manicheismo portati dai Visigoti e mantenuti dai mercanti che venivano dall'Europa orientale, di giudaismo portato dai numerosi Ebrei che vivevano pacificamente nella regione dove avevano scuole fiorenti, e persino di islamismo lasciato dagli Arabi. L'estrema facilità delle costumanze meridionali faceva sì che l'eresia beneficiasse di un'incredibile tolleranza. Praticamente, i Catari, sotto pretesto di ripudiare la corruzione di una società fortemente gerarchizzata, tendevano verso una sorta di comunismo. Liberare lo spirito dalla presa della materia era la loro principale preoccupazione; per riuscirci, consigliavano la castità, la limitazione del cibo fino alla morte per inanizione e, per conseguenza logica, consigliavano libertinaggio e aborto a coloro che non si sentivano in grado di condurre la vita pura dei "perfetti". Dalla celebre parola di Cristo sulla spada concludevano che la società non ha né il diritto di punire né quello di fare guerra. Erano, insomma, ciò che oggi chiamiamo anarchici e obiettori di coscienza.

La papato tentò prima di convertirli per mezzo della predicazione. Fu invano, e, nel 1208, l'assassinio del legato determinò Innocenzo III a predicare la crociata. Come in tutte queste imprese, le considerazioni materiali si mescolarono alle ragioni religiose. Se la nobiltà meridionale vedeva nell'indebolimento del cattolicesimo l'occasione di mettere le mani sui beni della Chiesa, la nobiltà del Nord vide nella crociata l'occasione di mettere le mani sui beni dei signori eretici, e se una parte del popolo era legata all'eresia, ce n'era un'altra, i bottegai, per esempio, che vedevano i loro affari perire man mano che venivano abbandonate chiese, abbazie e pellegrinaggi. La nobiltà meridionale favorevole all'eresia, e che forniva i quadri militari necessari alla resistenza si trovava quindi coinvolta in una lotta senza pietà. Prudente, il re di Francia si accontentò di autorizzare un piccolo numero di signori — ma il numero fu superato — a partecipare alla crociata.

La papato tentò prima di convertirli per mezzo della predicazione. Fu invano, e, nel 1208, l'assassinio del legato determinò Innocenzo III a predicare la crociata. Come in tutte queste imprese, le considerazioni materiali si mescolarono alle ragioni religiose. Se la nobiltà meridionale vedeva nell'indebolimento del cattolicesimo l'occasione di mettere le mani sui beni della Chiesa, la nobiltà del Nord vide nella crociata l'occasione di mettere le mani sui beni dei signori eretici, e se una parte del popolo era legata all'eresia, ce n'era un'altra, i bottegai, per esempio, che vedevano i loro affari perire man mano che venivano abbandonate chiese, abbazie e pellegrinaggi. La nobiltà meridionale favorevole all'eresia, e che forniva i quadri militari necessari alla resistenza si trovava quindi coinvolta in una lotta senza pietà. Prudente, il re di Francia si accontentò di autorizzare un piccolo numero di signori — ma il numero fu superato — a partecipare alla crociata.

Cinquanta mila francesi del Nord guidati dall'abate di Cîteaux, Arnaud Amalric, si scagliarono sul Midi. Dopo la presa di Béziers e Carcassonne, di cui si massacrarono gli abitanti (1209), Simone di Montfort (Montfort-l'Amaury vicino Parigi), uomo insensibile e devoto, ma onesto, intelligente, uomo di guerra e amministratore notevole, prese la direzione delle operazioni di disarmo metodico del paese tramite colonne volanti e l'espulsione dei signori locali compromessi. Fino a quel momento, il conte di Tolosa Raimondo VI, molto indeciso, senza convinzioni ben definite, aveva lasciato fare.

Ma i procedimenti dei crociati che si comportavano come degli estranei in un paese conquistato (non facevano d'altra parte che seguire le istruzioni pontificie), avendo fatto l'unanimità dei suoi sudditi cattolici o eretici, presero le armi e, sollevando veramente contro i "Barbari" del Nord la bandiera dell'indipendenza dei paesi di lingua d'oc, chiamò a suo soccorso il re d'Aragona, suo cognato. Da religiosa che era, la lotta divenne politica. I due principi furono sconfitti da Simone di Montfort a Muret, alle porte di Tolosa, il 12 settembre 1213, e il re d'Aragona perì valorosamente nella battaglia. Così furono spezzate delle speranze senza dubbio chimere, ma alcuni languedociani deplorano ancora oggi le conseguenze di questa giornata per loro nefasta.

Ma i procedimenti dei crociati che si comportavano come degli estranei in un paese conquistato (non facevano d'altra parte che seguire le istruzioni pontificie), avendo fatto l'unanimità dei suoi sudditi cattolici o eretici, presero le armi e, sollevando veramente contro i "Barbari" del Nord la bandiera dell'indipendenza dei paesi di lingua d'oc, chiamò a suo soccorso il re d'Aragona, suo cognato. Da religiosa che era, la lotta divenne politica. I due principi furono sconfitti da Simone di Montfort a Muret, alle porte di Tolosa, il 12 settembre 1213, e il re d'Aragona perì valorosamente nella battaglia. Così furono spezzate delle speranze senza dubbio chimere, ma alcuni languedociani deplorano ancora oggi le conseguenze di questa giornata per loro nefasta.

Comunque, la potenza toulousaine era rovinata e, notiamolo, senza che il re di Francia vi fosse, in quanto sovrano, responsabile. Non era un esercito reale ma un esercito di crociati che aveva messo il paese a fuoco e fiamme. La monarchia si riservava.

Nel 1215, l'anno di Bouvines e della Grande Carta, l'erede al trono, il futuro Luigi VIII, occupa Tolosa mentre il papa depone Raimondo dai suoi stati. Questi riprende le armi nel 1217 e rioccupa Tolosa dove i "francesi" vengono massacrati. Montfort viene ad assediare la città, ma, il 25 giugno 1218, un proiettile gli frattura il cranio e l'assedio viene levantato. Durante il suo regno di tre anni (1223-1226), Luigi VIII, desideroso di raccogliere i frutti della politica paterna, si crocifisse contro gli Albigesi a condizioni più vantaggiose per la Francia che per la papato. Morirà durante l'espedizione, ma il conte sarà rioccupato. Infine, dopo varie alternative, Raimondo VII, figlio di Raimondo VI, rinunciò alla lotta e, con il trattato di Meaux (1229), opera di Bianca di Castiglia, conservò solo una parte dei suoi domini a condizione di maritare sua figlia ad Alfonso di Poitiers, fratello di Luigi IX, essendo inteso che, alla morte di Raimondo VII, avvenuta nel 1249, Alfonso di Poitiers sarebbe diventato conte di Tolosa, e che se questi fosse morto senza figli, il conte sarebbe tornato alla Corona, cosa che avvenne nel 1271.

Da allora, il Languedoc, che non sarà mai dato in appannaggio, sarà amministrato direttamente da funzionari reali. La politica sia ferma che benevola di Luigi IX e di suo fratello non tardò a riparare le rovine causate dalla crociata e gli abitanti del conte diventarono subito, bisogna proclamare, dei francesi senza condizioni. La repressione dell'albigensimo, compito ingrato, a volte odioso, fu opera dell'Inquisizione.

Da allora, il Languedoc, che non sarà mai dato in appannaggio, sarà amministrato direttamente da funzionari reali. La politica sia ferma che benevola di Luigi IX e di suo fratello non tardò a riparare le rovine causate dalla crociata e gli abitanti del conte diventarono subito, bisogna proclamare, dei francesi senza condizioni. La repressione dell'albigensimo, compito ingrato, a volte odioso, fu opera dell'Inquisizione.

Già nel 1207, il futuro San Domenico aveva organizzato la lotta contro l'eresia. È a Tolosa che, nel 1215, fondò per reprimerla l'ordine dei frati predicatori e che, nel 1229, un concilio riunendo i vescovi del Midi, istituì il tribunale dell'Inquisizione i cui eccessi, che gli uomini del Re cercavano in ogni momento di reprimere, rischiarono più volte di riaccendere la guerra. Ma le rigidezze del famoso tribunale, che durarono fino alla metà del XIV secolo, e che, di fatto, estirpò gli ultimi resti dell'eresia, sembrano aver lasciato ricordi indelebili e trasformato il carattere degli abitanti che, da tolleranti e indifferenti che erano, divennero in tutto temibili fanatici come la continuazione della loro storia mostrerà.

L'assimilazione fu soprattutto l'opera di Filippo il Bello. Per un curioso ritorno delle cose, è il Languedoc che gli fornirà i giuristi che utilizzerà nella sua lotta contro il papato. Beaucaire e Nîmes si sviluppano, il re di Francia prende piede a Montpellier che il trattato di Meaux aveva lasciato al re d'Aragona e, in mancanza di Marsiglia, trae da Aigues-Mortes tutto il possibile come porto. Il XIII secolo vide anche la fondazione delle Università di Tolosa (1229) e Montpellier (1289).

Il territorio del Languedoc doveva ancora subire modifiche. Con il trattato di Amiens (1279), l'Agenese e l'Armagnac entrano nella sfera del ducato di Guascogna che il re d'Inghilterra deteneva come feudo del re di Francia. D'altra parte, a seguito dell'acquisizione di Lione, Filippo il Bello, nel 1307, concluse con i vescovi del Puy in Velay, di Mende e di Viviers contratti di pariage che, praticamente, riuniscono alla Corona il Velay, il Gévaudan e il Vivarais. L'occupazione di quest'ultima contrada dava alla Francia quasi tutta la riva destra del Rodano. Filippo il Bello fece costruire una testa di ponte a Villeneuve davanti ad Avignone, e Filippo di Valois fece costruirne un'altra a Sainte-Colombe davanti a Vienne. Lo stesso re completò, nel 1349, l'acquisizione di Montpellier. Infine, a seguito del malaugurato trattato di Brétigny (1360), il Rouergue è ceduto al re d'Inghilterra e, sebbene Carlo V lo riconquistò dieci anni dopo, seguirà da quel momento, dal punto di vista amministrativo, le sorti della Guascogna. I confini del Languedoc non subiranno più cambiamenti fino alla distruzione della provincia da parte della Rivoluzione.

Il territorio del Languedoc doveva ancora subire modifiche. Con il trattato di Amiens (1279), l'Agenese e l'Armagnac entrano nella sfera del ducato di Guascogna che il re d'Inghilterra deteneva come feudo del re di Francia. D'altra parte, a seguito dell'acquisizione di Lione, Filippo il Bello, nel 1307, concluse con i vescovi del Puy in Velay, di Mende e di Viviers contratti di pariage che, praticamente, riuniscono alla Corona il Velay, il Gévaudan e il Vivarais. L'occupazione di quest'ultima contrada dava alla Francia quasi tutta la riva destra del Rodano. Filippo il Bello fece costruire una testa di ponte a Villeneuve davanti ad Avignone, e Filippo di Valois fece costruirne un'altra a Sainte-Colombe davanti a Vienne. Lo stesso re completò, nel 1349, l'acquisizione di Montpellier. Infine, a seguito del malaugurato trattato di Brétigny (1360), il Rouergue è ceduto al re d'Inghilterra e, sebbene Carlo V lo riconquistò dieci anni dopo, seguirà da quel momento, dal punto di vista amministrativo, le sorti della Guascogna. I confini del Languedoc non subiranno più cambiamenti fino alla distruzione della provincia da parte della Rivoluzione.

Salvo l'incursione del Principe Nero che, nel 1355, si spinse fino a Carcassonne, il Languedoc non sarà direttamente colpito dalla guerra dei Cent'anni, ma il suo lealismo e il suo patriottismo svolgeranno un ruolo capitale nella lotta contro gli inglesi. Non cesserà di fornire denaro e uomini per la difesa nazionale; ovunque le città si fortificano per poter fermare il nemico, e i nostri re riconobbero questi servigi concedendo agli Stati della provincia un ruolo eccezionale di cui torneremo a parlare.

È curioso notare l'importanza che ebbe, durante la guerra dei Cent'anni, l'antica Via Regordane, via romana attribuita senza prova all'imperatore Gordiano, e che, da Nîmes, conduceva a Clermont-Ferrand attraverso Alès e la valle dell'Allier. Era da tempo uno dei grandi percorsi di pellegrinaggio, la via Tolosana riuniva, infatti, i celebri santuari di Notre-Dame-du-Port, Brioude e Le Puy-en-Velay, attraversava le Cévennes, sboccava a Nîmes, raggiungeva il santuario di Saint-Gilles e poi quello di Saint-Guilhem, da dove, passando per Tolosa, attraversava i Pirenei per arrivare a Compostela. Come questa strada, passando per Bourges e Orléans, conduceva a Parigi, si trovò essere, dopo la riunione del Languedoc, il grande asse, in longitudine, del dominio reale e, durante la guerra dei Cent'anni, la sua grande arteria strategica e politica poiché, da una parte, la valle del Rodano non era che in parte francese, e che, dall'altra, gli inglesi intercettavano le strade dell'Aquitania. È da lì che languedociani e guasconi verranno a combattere per il re di Bourges con Giovanna d'Arco.

È curioso notare l'importanza che ebbe, durante la guerra dei Cent'anni, l'antica Via Regordane, via romana attribuita senza prova all'imperatore Gordiano, e che, da Nîmes, conduceva a Clermont-Ferrand attraverso Alès e la valle dell'Allier. Era da tempo uno dei grandi percorsi di pellegrinaggio, la via Tolosana riuniva, infatti, i celebri santuari di Notre-Dame-du-Port, Brioude e Le Puy-en-Velay, attraversava le Cévennes, sboccava a Nîmes, raggiungeva il santuario di Saint-Gilles e poi quello di Saint-Guilhem, da dove, passando per Tolosa, attraversava i Pirenei per arrivare a Compostela. Come questa strada, passando per Bourges e Orléans, conduceva a Parigi, si trovò essere, dopo la riunione del Languedoc, il grande asse, in longitudine, del dominio reale e, durante la guerra dei Cent'anni, la sua grande arteria strategica e politica poiché, da una parte, la valle del Rodano non era che in parte francese, e che, dall'altra, gli inglesi intercettavano le strade dell'Aquitania. È da lì che languedociani e guasconi verranno a combattere per il re di Bourges con Giovanna d'Arco.

La riunione della Provenza alla Corona, nel 1483, fece di Marsiglia il grande porto francese sul Mediterraneo, comportando la decadenza di Aigues-Mortes e del commercio montpellieran. La prosperità che seguì la fine della guerra dei Cent'anni fu nuovamente rovinata dalle guerre di Religione che assunsero, nella regione, un carattere di asprezza eccezionale. In generale, il Toulousain e Carcassonne rimasero cattolici e abbracciarono contro Enrico III il partito della Lega; come il resto della provincia, senza parlare dell'Agenese, era nelle mani dei protestanti, si può immaginare il grado di furore che raggiunse la lotta quando, dopo l'assassinio di Enrico III, l'erede al trono si trovò essere un protestante. Il parlamento di Tolosa, sostenuto da una popolazione fanatica, esercitò contro gli ugonotti rigidezze peggiori di quelle dell'Inquisizione al X secolo. Come a quell'epoca, e per ragioni analoghe, la nobiltà locale fornì ai riformati i loro quadri militari.

L'Editto di Nantes non fu che una tregua. In questa regione dove le due confessioni erano così mescolate, ognuna pretese che l'Editto fosse troppo favorevole all'altra e, approfittando della minorità di Luigi XIII, i protestanti, che avevano conservato la loro organizzazione militare, ripresero le armi. Non appena il re ebbe preso effettivamente il potere, i protestanti furono severamente puniti, ma Montpellier capitolò solo dopo un assedio in regola (1622). La pace di Montpellier non durò a lungo e l'anno 1627 vide il sollevamento generale dei protestanti che fu segnato dal famoso assedio di La Rochelle. Dopo la capitolazione di questa città (1628), il re si volse contro i protestanti del Languedoc che opposero ovunque, dietro le mura che le città avevano erette nel XVI secolo per fermare gli inglesi e i mercenari, una resistenza accanita. Luigi XIII fece radere al suolo Privas per dare l'esempio, ma subito dopo, mostrando la stessa ammirevole moderazione che aveva mostrato agli abitanti di La Rochelle, concesse ai riformati la celebre pace di Alès (1629) che manteneva rigorosamente le disposizioni dell'Editto di Nantes ma rovinava le pretese dei protestanti a formare uno Stato nello Stato.

L'Editto di Nantes non fu che una tregua. In questa regione dove le due confessioni erano così mescolate, ognuna pretese che l'Editto fosse troppo favorevole all'altra e, approfittando della minorità di Luigi XIII, i protestanti, che avevano conservato la loro organizzazione militare, ripresero le armi. Non appena il re ebbe preso effettivamente il potere, i protestanti furono severamente puniti, ma Montpellier capitolò solo dopo un assedio in regola (1622). La pace di Montpellier non durò a lungo e l'anno 1627 vide il sollevamento generale dei protestanti che fu segnato dal famoso assedio di La Rochelle. Dopo la capitolazione di questa città (1628), il re si volse contro i protestanti del Languedoc che opposero ovunque, dietro le mura che le città avevano erette nel XVI secolo per fermare gli inglesi e i mercenari, una resistenza accanita. Luigi XIII fece radere al suolo Privas per dare l'esempio, ma subito dopo, mostrando la stessa ammirevole moderazione che aveva mostrato agli abitanti di La Rochelle, concesse ai riformati la celebre pace di Alès (1629) che manteneva rigorosamente le disposizioni dell'Editto di Nantes ma rovinava le pretese dei protestanti a formare uno Stato nello Stato.

Le misure centralizzatrici che Richelieu credette di dover prendere in Languedoc per evitare il ritorno di simili eventi, in particolare restringendo le attribuzioni degli Stati, provocarono una resistenza inizialmente passiva da parte di una parte dell'episcopato, della nobiltà e del parlamento; ma questa resistenza assunse il carattere di una ribellione quando il duca di Montmorency, governatore della provincia, volse giocare la sua parte nella vasta cospirazione aristocratica a cui Gastone d'Orléans prestava la sua incerta autorità. Il lealismo dei protestanti e delle comuni rovinò le speranze dei cospiratori. Montmorency, battuto e catturato nella battaglia di Castelnaudary, fu decapitato nel cortile del Campidoglio di Tolosa (1632). Debole replica della battaglia di Muret.

È qui il momento di dire qualche parola sull'amministrazione della provincia. A capo c'era il governatore che, dal 1526 al 1632, fu sempre un Montmorency. Richelieu fece del governatore un semplice personaggio decorativo che il luogotenente generale sostituiva nell'esercizio effettivo delle sue funzioni. Il parlamento di Tolosa, il più antico dopo quello di Parigi, fondato nel 1303 da Filippo il Bello, soppresso dallo stesso re nel 1312, fu ristabilito nel 1419 ma, poiché la Francia era allora impegnata nel periodo più critico della guerra dei Cent'anni, fu definitivamente ricostituito solo nel 1443. I suoi magistrati si distinsero sia per la loro scienza, sia per il loro cattolicesimo intransigente e, nel XVIII secolo, per le loro pretese insensate e la loro opposizione alle riforme amministrative e finanziarie che la monarchia intendeva attuare, tanto che la popolarità che guadagnarono allora per il loro ruolo di oppositori portò a una ambiguità, e la Rivoluzione glielo farà ben vedere inviando 53 di loro alla ghigliottina.

È qui il momento di dire qualche parola sull'amministrazione della provincia. A capo c'era il governatore che, dal 1526 al 1632, fu sempre un Montmorency. Richelieu fece del governatore un semplice personaggio decorativo che il luogotenente generale sostituiva nell'esercizio effettivo delle sue funzioni. Il parlamento di Tolosa, il più antico dopo quello di Parigi, fondato nel 1303 da Filippo il Bello, soppresso dallo stesso re nel 1312, fu ristabilito nel 1419 ma, poiché la Francia era allora impegnata nel periodo più critico della guerra dei Cent'anni, fu definitivamente ricostituito solo nel 1443. I suoi magistrati si distinsero sia per la loro scienza, sia per il loro cattolicesimo intransigente e, nel XVIII secolo, per le loro pretese insensate e la loro opposizione alle riforme amministrative e finanziarie che la monarchia intendeva attuare, tanto che la popolarità che guadagnarono allora per il loro ruolo di oppositori portò a una ambiguità, e la Rivoluzione glielo farà ben vedere inviando 53 di loro alla ghigliottina.

Il Languedoc fu, fin dalla sua riunione alla Corona, un "paese di Stati" e gli Stati del Languedoc ebbero presto un'importanza in rapporto a quella della provincia. Il patriottismo con cui votarono, nei momenti più bui della guerra dei Cent'anni, dopo i disastri di Crécy, Poitiers e Azincourt, i sussidi necessari per la difesa nazionale, loro valse, da parte dei nostri re, un riconoscimento da cui trassero un rinnovato prestigio e autorità.

Gli Stati, che si riunivano annualmente, più spesso a Montpellier o a Pézenas, comprendevano 22 arcivescovi o vescovi, 22 baroni e 44 deputati delle città; l'arcivescovo di Narbonne ne era il presidente-nato. La loro riunione dava luogo a sontuose cerimonie.

La principale delle "franchigie e libertà" del Languedoc consisteva nel consenso dell'imposta da parte degli Stati, ma quando la monarchia, alla fine del XV secolo, era ritornata abbastanza forte da riprendere il suo lavoro di centralizzazione e unificazione, il consenso divenne poco a poco un semplice baratto destinato a salvare la faccia. Ma, anche dopo le riforme di Richelieu, gli Stati continuarono a servire utilmente da intermediari tra le comuni e il potere centrale, a regolare la ripartizione dell'imposta secondo le risorse di ciascuna contrada e, infine e soprattutto, in accordo con l'intendente, consacrano una parte del budget provinciale all'esecuzione di importanti lavori pubblici, in primo luogo il famoso canale del Midi. L'assemblea, d'altra parte, conservava la facoltà di esprimere rimostranze o lamentele che venivano esaminate con attenzione dal Consiglio del Re.

Le franchigie della provincia consistevano ancora nei resti importanti di autonomia che le comuni avevano conservato ai tempi in cui erano vere repubbliche all'italiana. Indipendentemente dall'inconveniente che queste libertà presentavano per il potere sovrano, spesso avevano come risultato quello di rovinare le finanze delle comuni che indebitavano e imponevano senza discernimento. Già Enrico IV aveva cominciato a metterle sotto tutela; Luigi XIV completò la loro sottomissione trasformando (1692) le cariche municipali elettive in uffici venali, cosa che era caduta nell'eccesso opposto.

L'intendenza del Languedoc, divisa in due generalità (Montpellier e Tolosa), ebbe, come le altre province, eminenti titolari (solo undici in 150 anni) tra cui Daguesseau (1674-1685) e Basville (1685-1718), che, obbedendo all'impulso dato da Colbert, ripristinarono le foreste, svilupparono le industrie della lana, della seta e del pizzo, crearono il porto di Sète. La prosperità dovuta a questi notevoli amministratori non fece che crescere nella seconda metà del XVIII secolo, e i rapporti dell'ultimo di loro, Ballainvilliers (1786-1790), ci informano che, una volta soddisfatti i bisogni regionali, le esportazioni della provincia rappresentavano un guadagno annuale di 66 milioni di livre. La popolazione è allora di 1.700.000 abitanti; Tolosa ne ha 60.000 e Montpellier 30.000.

L'intendenza del Languedoc, divisa in due generalità (Montpellier e Tolosa), ebbe, come le altre province, eminenti titolari (solo undici in 150 anni) tra cui Daguesseau (1674-1685) e Basville (1685-1718), che, obbedendo all'impulso dato da Colbert, ripristinarono le foreste, svilupparono le industrie della lana, della seta e del pizzo, crearono il porto di Sète. La prosperità dovuta a questi notevoli amministratori non fece che crescere nella seconda metà del XVIII secolo, e i rapporti dell'ultimo di loro, Ballainvilliers (1786-1790), ci informano che, una volta soddisfatti i bisogni regionali, le esportazioni della provincia rappresentavano un guadagno annuale di 66 milioni di livre. La popolazione è allora di 1.700.000 abitanti; Tolosa ne ha 60.000 e Montpellier 30.000.

La prosperità della provincia sarebbe stata ancora più grande se la revoca dell'Editto di Nantes e la guerra dei Camisardi non l'avessero seriamente colpita. Si rimanda per il dettaglio degli eventi a quanto ne diciamo. Qui basta dire che, cercando di far scomparire il protestantesimo, lo Stato si proponeva di realizzare un'unità politica e religiosa che accrescesse il suo potere; d'altronde non faceva altro che applicare il precetto di diritto pubblico allora accettato ovunque "cujus regio, ejus religio"; l'organizzazione religiosa dei protestanti non aveva, inoltre, qualcosa di federale e di democratico poco compatibile con il principio della monarchia assoluta?

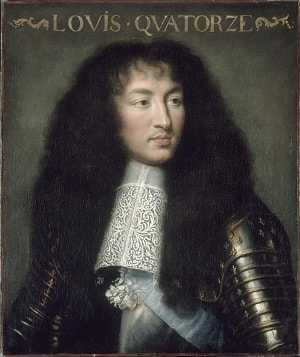

Infine, bisogna avvicinare la revoca ad altre questioni religiose e ricordare che Luigi XIV, nel momento in cui si scagliava contro i protestanti, sosteneva contro il papa le libertà della chiesa gallicana.

Comunque, per quanto riguarda le Cévennes, l'episcopato languedociano e il parlamento di Tolosa non fecero altro che spingere verso l'aggravamento delle misure prese contro i protestanti, mentre commercianti e artigiani cattolici videro spesso nella revoca l'occasione di estromettere i concorrenti. Alla vigilia della Rivoluzione, mentre il governo aveva rinunciato alla lotta religiosa e praticamente riconosciuto la libertà di coscienza, vescovi e parlamentari non si erano disarmati. D'altra parte, bisogna notare che, in generale, questa atroce persecuzione non aveva intaccato il lealismo dei protestanti che non erano emigrati.

I primi momenti della Rivoluzione furono accolti favorevolmente ma, successivamente, provocarono, in questo paese tormentato dai risentimenti, reazioni molto varie. Se il Toulousain che, nel XVI e XVII secolo, era stato appassionatamente cattolico, divenne allora non meno appassionatamente "senza calzoni", il resto del Languedoc fu in sostanza la regione di Francia dove, dopo la Bretagna, l'Anjou e la Vendée, la resistenza monarchica fu la più attiva e, se questa resistenza fu soprattutto causata dalle misure anticattoliche delle Assemblee rivoluzionarie, bisogna notare che si manifestò anche nel paese cévenol popolato di protestanti. Questo non impedì, in altre circostanze, ai cattolici e ai protestanti di venire alle mani e se l'Impero, ripristinando il cattolicesimo insieme alla libertà di coscienza, fu un'epoca di tranquillità, la Restaurazione vide rinascere bruscamente le passioni sopite. E, sebbene oggi non si affrontino più, fortunatamente, che sul terreno elettorale, le tendenze di un tempo si manifestano ancora per il carattere molto accentuato di ogni partito politico, per l'intransigenza con cui si è cattolici, protestanti o non credenti.

I primi momenti della Rivoluzione furono accolti favorevolmente ma, successivamente, provocarono, in questo paese tormentato dai risentimenti, reazioni molto varie. Se il Toulousain che, nel XVI e XVII secolo, era stato appassionatamente cattolico, divenne allora non meno appassionatamente "senza calzoni", il resto del Languedoc fu in sostanza la regione di Francia dove, dopo la Bretagna, l'Anjou e la Vendée, la resistenza monarchica fu la più attiva e, se questa resistenza fu soprattutto causata dalle misure anticattoliche delle Assemblee rivoluzionarie, bisogna notare che si manifestò anche nel paese cévenol popolato di protestanti. Questo non impedì, in altre circostanze, ai cattolici e ai protestanti di venire alle mani e se l'Impero, ripristinando il cattolicesimo insieme alla libertà di coscienza, fu un'epoca di tranquillità, la Restaurazione vide rinascere bruscamente le passioni sopite. E, sebbene oggi non si affrontino più, fortunatamente, che sul terreno elettorale, le tendenze di un tempo si manifestano ancora per il carattere molto accentuato di ogni partito politico, per l'intransigenza con cui si è cattolici, protestanti o non credenti.

Tutto ciò appassionatamente e senza sfumature come conviene a una razza che ha il gusto delle controversie oratorie, e complicato da rivalità locali e personali, tanto il Meridionale è individualista. Eppure, accanto ai "militanti" arruolati in un partito, ci sono anche molti indifferenti, passabilmente edonisti come si può essere in un paese dove la vita è in fin dei conti così facile, e che, lasciando da parte i rancori storici, fanno probabilmente rinascere, senza saperlo, le usanze amichevoli di prima della crociata albigese.

Queste rivalità non impedirono, nel XIX secolo, al Languedoc di prosperare sviluppando le sue risorse naturali. Delle fabbriche idroelettriche sostituiscono ora il carbone locale nella marcia delle manifatture e un grande sforzo, sebbene ancora insufficiente, come ha mostrato l'inondazione del 1930, è stato fatto per il rimboschimento. Il porto di Sète non ha cessato di crescere.

Ma il XIX secolo vide la fisionomia tradizionale della regione modificarsi per lo sviluppo inaudito che ha preso la coltivazione della vite nel Basso Languedoc, e questo fatto non ha mancato di separare sensibilmente questa regione dal Toulousain. Ma questa distinzione tra Languedoc mediterraneo e Languedoc acquitano è una realtà così evidente che la provincia ebbe presto due teste: Tolosa e Montpellier. Se, da Nord a Sud, la pianura e la montagna si completano felicemente, sono soprattutto la lingua e la storia che hanno unito l'Est e l'Ovest.

Ex hotel per vacanze con giardino lungo l'Allier, L'Etoile Casa degli ospiti si trova a La Bastide-Puylaurent tra Lozère, Ardèche e le Cevenne nelle montagne della Francia meridionale. All'incrocio di GR®7, GR®70 Sentiero Stevenson, GR®72, GR®700 Via Regordane, GR®470 sorgenti e gole del fiume Allier, GRP® Cevenol, Montagne Ardechoise, Margeride. Numerosi sentieri ad anello per escursioni a piedi e escursioni in bicicletta di un giorno. Ideale per una fuga rilassante e per escursioni.

Copyright©etoile.fr